聴力検査

聴力検査の重要性とその目的

私たちの聴力は、情報の収集、コミュニケーション、楽しみ、さらには身の安全を守るために、日々の生活で不可欠な役割を果たしています。そのため、聴力の健康状態を定期的にチェックすることは大切な健康管理の一部となります。当クリニックで行っている聴力検査について、解説します。

標準純音聴力検査について

聴力検査の中では最も基本的な検査です。低い音(125Hz)から高い音(8000Hz)まで全部で7周波数(125、250、500、1000、2000、4000,8000Hz)を測定し、難聴の有無や難聴の種類を調べます。

気導、骨導の2種類を左右とも行います。

気導、骨導の2種類を左右とも行います。

① 気導

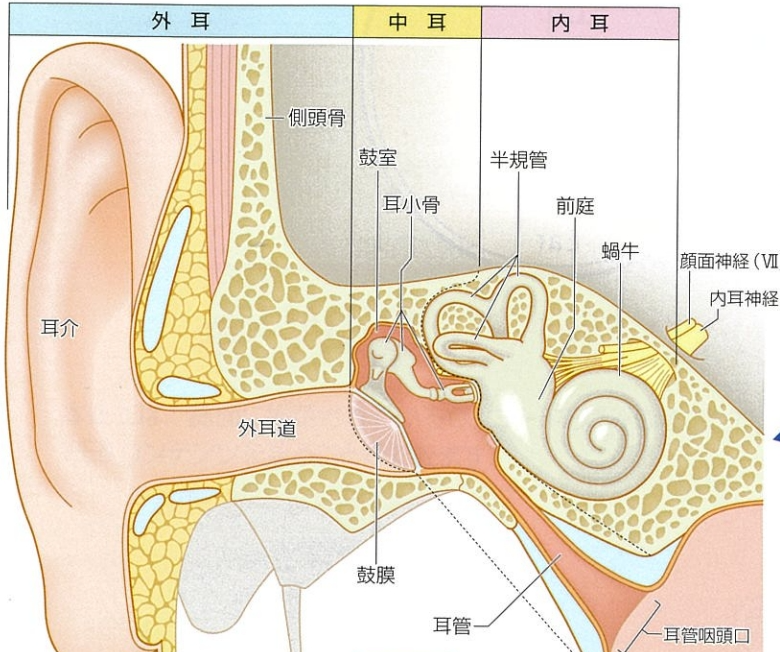

下の図に示したように、耳介→外耳道と音が導かれ、鼓膜を振動させて、その振動は3つの耳小骨を順々に伝わり、蝸牛(かぎゅう)へと到達します。蝸牛では物理的な振動のエネルギーが、神経の興奮という電気信号へと変換されます。電気信号は蝸牛神経を通って、脳へと伝わっていきます。

② 骨導

最初の部分(耳介→外耳道→鼓膜→耳小骨)が省かれて、直接蝸牛から脳へと音の刺激が伝わります。

下の図に示したように、耳介→外耳道と音が導かれ、鼓膜を振動させて、その振動は3つの耳小骨を順々に伝わり、蝸牛(かぎゅう)へと到達します。蝸牛では物理的な振動のエネルギーが、神経の興奮という電気信号へと変換されます。電気信号は蝸牛神経を通って、脳へと伝わっていきます。

② 骨導

最初の部分(耳介→外耳道→鼓膜→耳小骨)が省かれて、直接蝸牛から脳へと音の刺激が伝わります。

聴力検査の結果

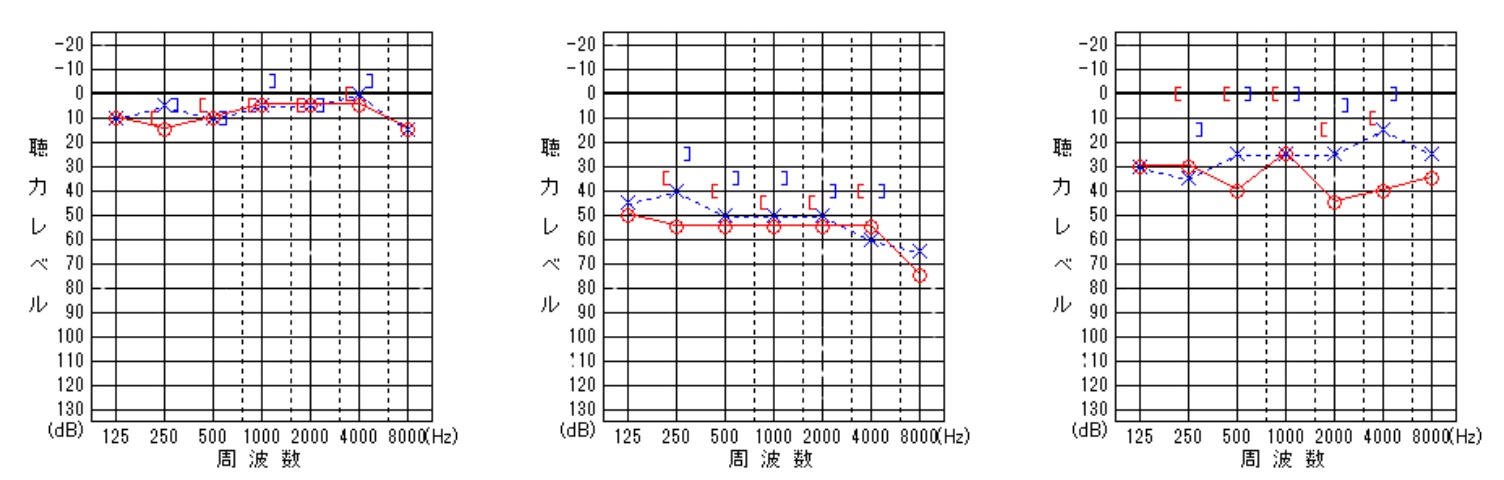

聴力検査の結果は、オージオグラムと呼ばれるグラフで表示されます。横軸に周波数、縦軸に聴力レベル(dB:デシベル)が記され、それぞれの検査で得られた結果がプロットされます。

一般的に赤が右耳、青が左耳。気導は折れ線グラフ、骨導はカギカッコで表示されます。

一般的に赤が右耳、青が左耳。気導は折れ線グラフ、骨導はカギカッコで表示されます。

(左)正常聴力:すべての周波数で気道も骨導も20dBよりも小さな音で聞こえています

(中)感音難聴:平均して気導も骨導も50dBくらいの音でないと聞こえていません。内耳の障害、加齢性難聴などはこれにあたります。

(右)伝音難聴:カギカッコ(骨導)は良く聞こえていますが、折れ線(気導)が悪いです。このような場合は、中耳や外耳の病気を疑います。

(中)感音難聴:平均して気導も骨導も50dBくらいの音でないと聞こえていません。内耳の障害、加齢性難聴などはこれにあたります。

(右)伝音難聴:カギカッコ(骨導)は良く聞こえていますが、折れ線(気導)が悪いです。このような場合は、中耳や外耳の病気を疑います。

聴力検査結果の読み方

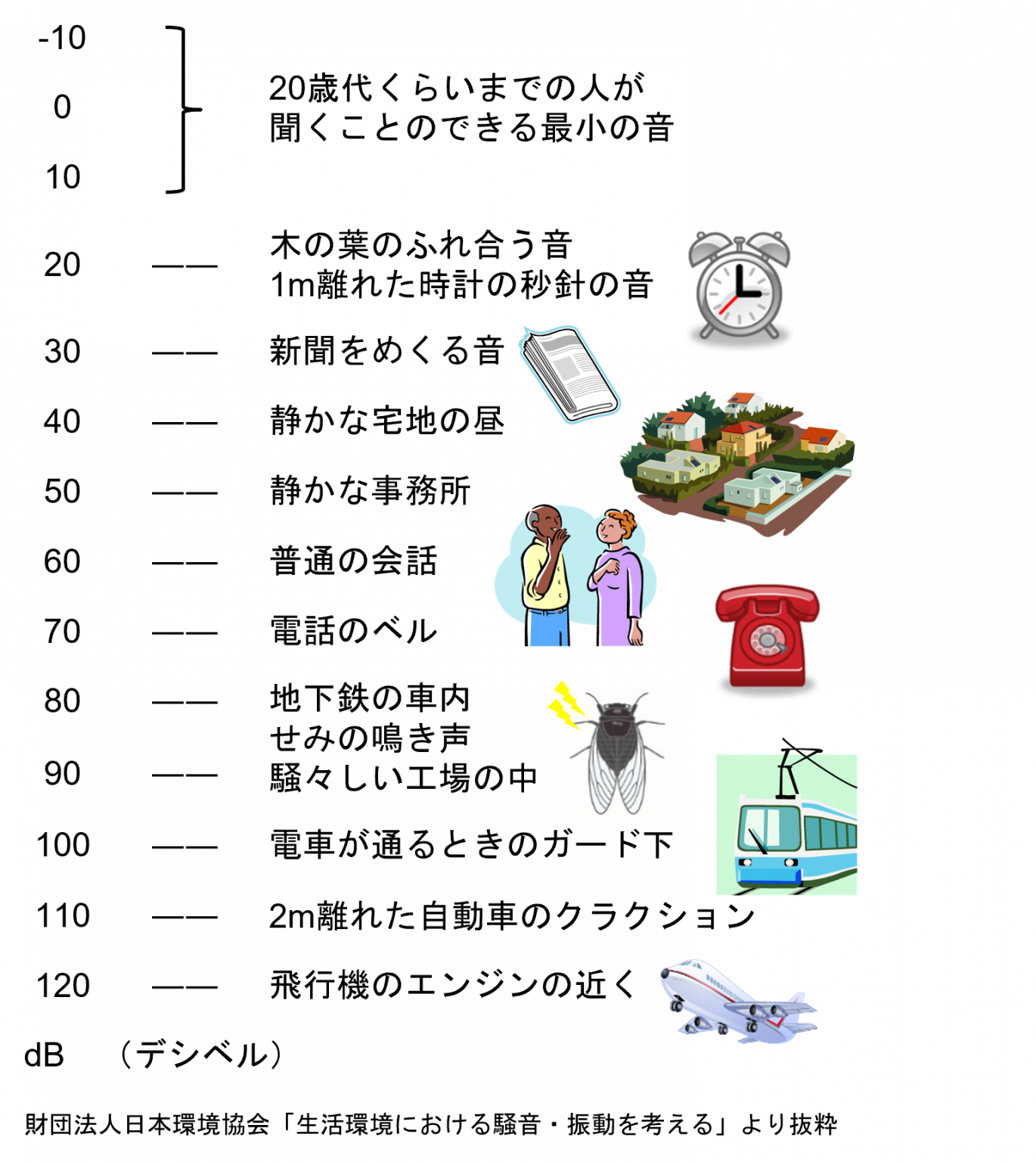

聴力の度合いによって難聴の程度は分類されます。難聴の程度は、音の大きさ(dB)を目安にして「軽度難聴」「中等度難聴」「高度難聴」「重度難聴」の4つのレベルに分類されます。

| 難聴の程度分類 | 聴力レベル(dB) | 自覚内容 |

| 正常 | 25dB未満 | ‐ |

| 軽度難聴 | 25dB〜40dB | 小さな音や騒音がある中での会話の聞き間違いや、聞き取りにくさを感じる |

| 中等度難聴 | 40dB〜70dB | 普通の大きさの会話での聞き間違いや聞き取りにくさを感じる |

| 高度難聴 | 70dB〜90dB | 非常に大きい声か、補聴器を装用しないと会話が聞こえない。聞こえても聞き取りに限界がある。 |

| 重度難聴 | 90dB以上 | 補聴器でも聞き取れないことが多い |

音の大きさの参考値

聴力検査室の設備

標準順音聴力検査の手順

①聴力検査室へご案内します

スタッフが聴力検査室へご案内します。眼鏡、髪飾り、イヤリングなどをつけている場合はあらかじめ取り外していただきます 。この時に、「良く聞こえる方の耳は左右どちらか」「いまどんな症状にお困りか」などを簡単におうかがいします。お耳が遠いために日常会話が聞き取りにくい方は、筆談で対応いたしますのでお申し付けください。

②ヘッドホンの装着

聴力検査ボックスで座っていただきヘッドフォンを装着します。

③検査開始

検査室の扉を閉めて、検査を開始します。「聞こえたらボタンを押し、聞こえている間はボタンを押し続け、聞こえなくなったらボタンを離す」これを、繰り返し行います。閉所恐怖症のかたは、扉をあけたまま検査することも可能です。

④結果のご説明

診察室に戻り、医師から結果説明をさせていただきます。

その他の聴力検査

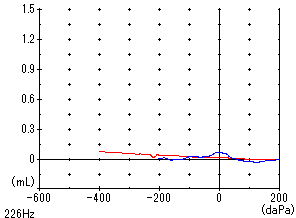

ティンパノメトリー

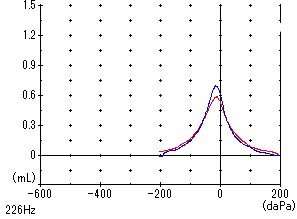

ティンパノメトリーは、鼓膜の動きを評価するための検査です。この検査では、専用の耳栓を耳の穴に挿入し、空気圧を変えながら、鼓膜の動きを評価します。結果はグラフで示されます。

鼓膜が正常に動いているとき

鼓膜の動きが悪いとき

耳小骨筋反射検査(SR)

耳小骨筋は、鼓室の中にある耳小骨に付いている筋肉で、アブミ骨筋と鼓膜張筋の二つがあります。鼓膜に大きな音が加わると、内耳の障害を防ぐためにそれらの筋肉は耳小骨の動きを制限しようと収縮します。おおむね90~100dBという大きな音を聞かせると耳小骨筋が収縮し鼓膜の動きを抑えます。実際に記録されるのは主にアブミ骨筋の収縮なので、アブミ骨筋反射とも呼ばれています。

検査を行う方の耳に耳小骨筋の一つは顔面神経に支配されているので、この検査で顔面神経の障害がおおよそどこで発生したかがわかります。よって、顔面神経麻痺の際には必ず行う検査です。

検査を行う方の耳に耳栓を入れ、反対耳にはヘッドホンをつけて検査します。徐々に大きな音を聞いて耳小骨の収縮の様子を波形に出します。

検査を行う方の耳に耳小骨筋の一つは顔面神経に支配されているので、この検査で顔面神経の障害がおおよそどこで発生したかがわかります。よって、顔面神経麻痺の際には必ず行う検査です。

検査を行う方の耳に耳栓を入れ、反対耳にはヘッドホンをつけて検査します。徐々に大きな音を聞いて耳小骨の収縮の様子を波形に出します。